(Eigentlich wollte ich über den RIAS schreiben und landete mitten in einem Schauprozess der DDR. Deshalb wurde der Artikel auch nicht am 5. September 2025 veröffentlicht, sondern zum Gedenken an dem Mord an Joachim Wiebach am 13. September 1955 erst am 13. September 2025 zum 70 jährigen Gedenken).

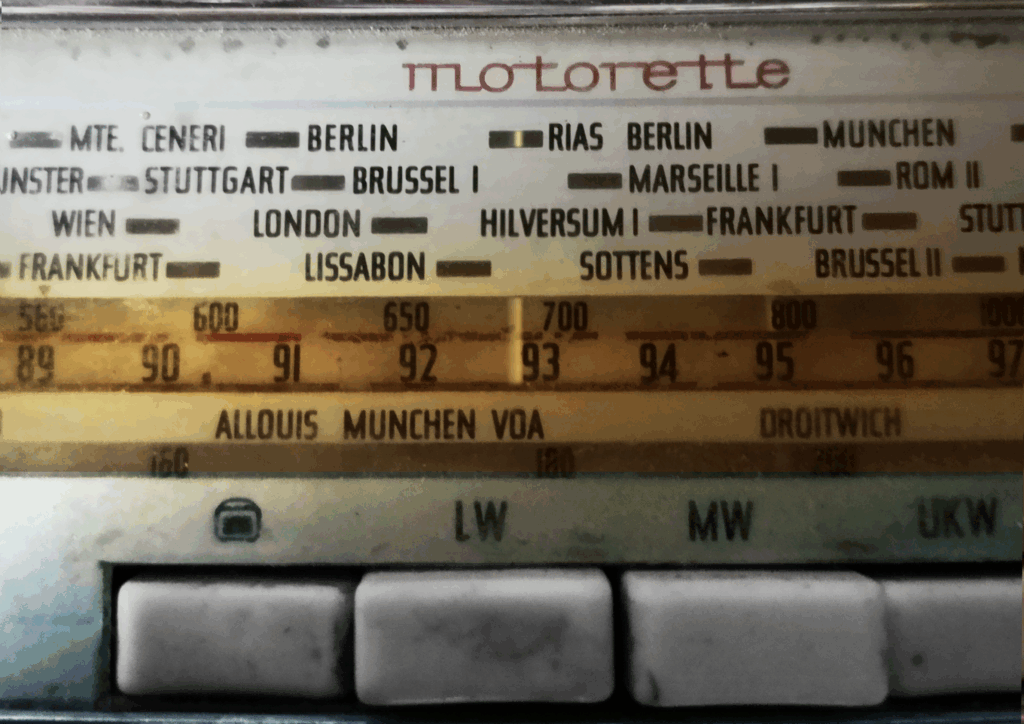

Am 5. September 1946 nimmt das „Radio Im Amerikanischen Sektor“ seinen Sendebetrieb auf. Bereits seit dem 6. Februar 1946 gab es den DIAS (Drahtfunk im Amerikanischen Sektor). Diese Sendungen konnten jedoch nur über das Telefonnetz im US Sektor Berlins empfangen werden.

Anfangs waren es nur ein paar Stunden Sendezeit und als Zielgruppe waren nicht nur die Berlinerinnen und Berliner gedacht, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger der Sowjetischen Besatzungszone, die später zur DDR wurde.

Zwei Jahre später, nach dem Ausbau seiner Sendekapazität, erreichte der RIAS eine Hörerschaft im Großraum Berlin und in weiten Regionen der sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR. Mit seinen Sendungen durchbrach er permanent das Nachrichten- und Meinungsmonopol der sowjetischen Besatzer.

RIAS war für uns wie ein Fenster zur Welt.

Wir hörten heimlich, mit dem Finger am Ausschalter.Ein Hörer aus der DDR

Der RIAS wurde von der DDR-Führung früh als „Feindsender“ eingestuft und massiv bekämpft. Nach der Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi) 1950 intensivierte sich die Repression: Störsender, Desinformation, Spionage und sogar Entführungsversuche gegen RIAS-Mitarbeiter gehörten zum Arsenal. Besonders nach dem Volksaufstand am 17. Juni 1953 wurde der RIAS Ziel systematischer Maßnahmen. Ab 1954 plante die Stasi unter dem Codenamen „Aktion Enten“ eine groß angelegte Kampagne, um den Sender als Spionagezentrale zu diskreditieren. Ziel war es, den RIAS politisch und operativ zu schwächen und ihn öffentlich zu diskreditieren – ein Ausdruck des ideologischen Kampfes und der Selbstüberschätzung der DDR-Geheimdienste.

Wir wussten, dass wir beobachtet wurden. Aber wir haben trotzdem gesendet – für die Menschen, die uns brauchten.

Ehemaliger RIAS Mitarbeiter

Neun Jahre nach der Gründung des RIAS wurde gegen fünf Bürger aus Ost-Berlin und der DDR, die mit dem Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin – kurz RIAS Berlin – in Kontakt gestanden hatten, ein Strafverfahren beim Obersten Gericht der DDR eröffnet.

Als das Urteil am Vormittag des 27. Juni 1955 verkündet wurde, erkannten die Richter viermal auf hohe Zuchthausstrafen und gegen den Hauptangeklagten auf Todesstrafe.

Die zutiefst menschen- und grundrechtsverletzende Entscheidung löste in den Westmedien damals allgemein Entsetzen aus.

Wären die politischen Hintergründe und näheren Umstände der Urteilsfindung schon 1955 ruchbar geworden, hätten sie einen politischen Eklat sondergleichen provoziert.

Leider konnten sie erst in den neunzehnhundertneunziger Jahren aufgehellt werden, als die einschlägigen Akten im Zentralen Parteiarchiv der SED und im Zentralarchiv des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR zugänglich wurden. Gleichwohl bestürzen und empören die Recherchen noch heute, fünfzig Jahre danach.

„Die Aktion ‚Enten‘ war ein Prestigeprojekt.

Wir wollten zeigen, dass wir Kontrolle hatten

aber der RIAS war nicht zu stoppen.“Ehemaliger Stasi Offizier

Im Rahmen der Stasi-Aktion „Enten“ wurden 49 Personen in Ost-Berlin und der DDR als angebliche „RIAS-Agenten“ verhaftet. Ihre Namen stammten aus einem gestohlenen Notizbuch eines RIAS-Mitarbeiters. Die Betroffenen kamen aus verschiedenen sozialen Schichten und hatten dem Sender Informationen über die politische und wirtschaftliche Lage in der DDR übermittelt – meist keine Staatsgeheimnisse. Einige dieser Informationen wurden auch an den US-Geheimdienst CIC weitergegeben.

Im Juni 1955 wurden fünf Männer, die dem RIAS Informationen übermittelt hatten, gemeinsam vor dem Obersten Gericht der DDR angeklagt – eine willkürliche Auswahl, vermutlich wegen ihrer Aussagebereitschaft und propagandistischen Verwertbarkeit. Die Stasi hatte sie zuvor in Hohenschönhausen durch Schlafentzug und Misshandlungen auf den Schauprozess vorbereitet.

Ein interner Bericht an Walter Ulbricht vom 14. Juni 1955 stellte die Angeklagten pauschal als RIAS-Agenten dar, die Spionage betrieben und zur Kriegshetze beigetragen hätten. Die vorgesehenen Strafen reichten von acht Jahren bis lebenslänglich. Ulbricht selbst griff in das Verfahren ein und forderte für Joachim Wiebach statt lebenslanger Haft das Todesurteil – ein drastisches Zeichen politischer Willkür und ein tödliches Präjudiz.

RIAS ein Agentensumpf der Kriegshetzer“/„RIAS – als Sender getarnte amerikanische Agentenzentrale“/„Gerechte

Strafen für RIAS-Verbrecher“ – Schlagzeilen aus dem Neuen Deutschland.

Das Organ des Zentralkomitees der SED berichtete gewohnt tendenziös über einen spektakulären Schauprozess, der vor genau fünfzig Jahren, in der Hochzeit des Kalten Krieges, vor dem Obersten Gericht der DDR mit erheblichem Aufwand

an Propaganda inszeniert worden war.

/„Gerechte

Strafen für RIAS-Verbrecher“ – Schlagzeilen aus dem Neuen Deutschland.

Hier ist eine Zusammenfassung des beschriebenen Prozesses gegen die fünf RIAS-Informanten im Juni 1955:

- Der Schauprozess fand am 24. und 25. Juni 1955 vor dem 1. Strafsenat des Obersten Gerichts der DDR statt – unter „erweiterter Öffentlichkeit“ mit geladenen Betriebsdelegationen und Medienvertretern.

- Die Anklage stützte sich auf den rechtsstaatlich fragwürdigen Boykotthetze-Artikel 6 der DDR-Verfassung sowie auf eine vage Bestimmung der Kontrollrats-Direktive Nr. 38.

- Generalstaatsanwalt Ernst Melsheimer und Staatsanwalt Walter Piehl führten die Anklage.

- Der Vorsitzende Richter war Kurt Schumann, Präsident des Obersten Gerichts

- Frühere NSDAP-Mitgliedschaft und Tätigkeit als Wehrmachtsjurist.

- Nach sowjetischer Kriegsgefangenschaft politischer Seitenwechsel zur DDR.

- Galt als opportunistisch und wurde trotz NS-Vergangenheit juristisch gefördert.

- Politisch zuverlässig, aber formal nicht SED-Mitglied – stattdessen Mitglied der NDPD (Blockpartei).

- Die beisitzenden Richter waren Helene Kleine „Volksrichterin“ und Hans Rothschild, beide Oberrichter am Obersten Gericht und linientreue SED-Juristen.

- Die Verteidigung bestand aus drei beigeordneten Anwälten, die bereits in früheren Schauprozessen mitgewirkt hatten.

- Es wurden 14 Zeugen gehört, ausschließlich Belastungszeugen – darunter Stasi-Spitzel.

- Das Urteil wurde am 27. Juni 1955 verkündet. Der RIAS wurde als „Spionagezentrale“ und „verbrecherische Organisation“ dargestellt.

- Die Strafen entsprachen den internen Vorgaben der SED:

- Joachim Wiebach: Todesurteil (auf persönlichen Vorschlag von Walter Ulbricht)

- Richard Baier: 15 Jahre Zuchthaus

- Günther Krause: lebenslänglich

- Willi Gast: 12 Jahre Zuchthaus

- Manfred Vogt: 8 Jahre Zuchthaus

- Das Urteil war rechtskräftig, da das Oberste Gericht in erster und letzter Instanz entschied.

Am 13. September 1955 wurde das Todesurteil gegen Joachim Wiebach in Dresden um 2 Uhr nachts durch die Guillotine vollstreckt. Seine Eltern erfuhren erst aus der Zeitung davon; ihr Gnadengesuch wurde von DDR-Präsident Wilhelm Pieck abgelehnt – obwohl die Richter des Strafsenats dafür plädiert hatten. Ein Abschiedsbrief wurde nicht ausgehändigt, sondern archiviert. Die Familie wurde erst Monate später mündlich über die Hinrichtung informiert – ein Versuch, den Justizmord zu verschleiern.

Die übrigen Verurteilten erhielten zeitlich begrenzte Haftstrafen und wurden später begnadigt oder freigekauft.

Günther Krause kam 1964 durch westdeutsche Vermittlung frei.

Ein weiteres Opfer war der Leipziger Student Herbert Belter, der 1951 von einem sowjetischen Militärtribunal zum Tode verurteilt und in Moskau erschossen wurde.

Er hatte mit Kommilitonen antikommunistische Flugblätter verbreitet – unterstützt von RIAS-Redakteur Gerhard Löwenthal, der später ein bekannter Fernsehjournalist wurde.

Neun weitere Studenten wurden zu langen Haftstrafen in sowjetischen Arbeitslagern verurteilt.

Diese Fälle zeigen die brutale Repression gegen Menschen, die mit dem RIAS in Verbindung standen, und die politische Instrumentalisierung der Justiz in der DDR und durch sowjetische Behörden.

Von den Verantwortlichen des RIAS-Schauprozesses erlebten nur Klaus Sorgenicht und Helene Kleine (später Heymann) die friedliche Revolution von 1989. Sorgenicht konnte krankheitsbedingt nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden und starb 1999. Helene Heymann hingegen wurde 1995 vom Landgericht Berlin wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Totschlag und Freiheitsberaubung zu fünf Jahren Haft verurteilt – unter anderem wegen ihrer Mitwirkung am RIAS-Prozess. Sie ging in Revision, starb jedoch vor der Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Ihre Schuld blieb somit juristisch ungesühnt. Sie selbst sah sich als „Opfer der Siegerjustiz“.

Nach der deutschen Wiedervereinigung endet die Geschichte des Senders. Am 1. Januar 1994 fusioniert der RIAS mit dem ostdeutschen DS Kultur und wird Teil des Deutschlandradios, dem heutigen Deutschlandfunk Kultur.

Quellenangaben

(bei Links sind diese extern und öffnen in einem separaten Fenster/Tab – der Inhalt dieser externen Links steht nicht in der Verantwortung der Juckplotz Redaktion)